記念塔解体を決めた北海道環境生活部

北海道百年記念塔(以下「百年記念塔」)の解体を北海道が最終的に決定したのは、平成30年12月策定の「ほっかいどう歴史・文化・自然『体感』交流空間構想」においてである。北海道環境生活部は同構想書9ページで下記のように示した。

百年記念塔は、先人に対する感謝と躍進北海道のシンボルとして、また道民の貴重な財産として長く親しまれてきました。しかしながら、記念塔は、建設から50年近くが経過し、老朽化が進み、錆片などの落下もあることから公園利用者の安全性を確保することが重要であるため、平成26年7月から立入禁止としています。

道では、これまで様々な専門家の方の知見を伺いながら記念塔の維持管理の方法等を検討してきました。記念塔の外板パネルの穴あき、波打ち及び錆片の落下は、主に、雨水の塔内部への浸入や雨水が溜まりやすい構造に起因した腐食によるものと推定されますが、塔の構造上、雨水の浸入を完全に防ぐことや、これ以上の排水対策は難しいことから、今後の老朽化の進展を完全に防ぐことは困難であるとの結論に至りました。

このため、利用者の安全確保や将来世代への負担軽減等の観点から、解体もやむを得ないと判断し、その跡地には、新たなモニュメントを設置することとします(発展的継承)。

このように北海道は、老朽化による維持管理コストの増大を記念塔解体の理由とした。

しかし、この主張に根拠が無いことは明らかである(詳細は後述)。老朽化が解体の理由でなければ、何が解体の理由であったのか? 本章ではその背景を考察する。

記念塔を維持管理していたのは北海道博物館

第一に着目すべきは「北海道博物館」との関係である。

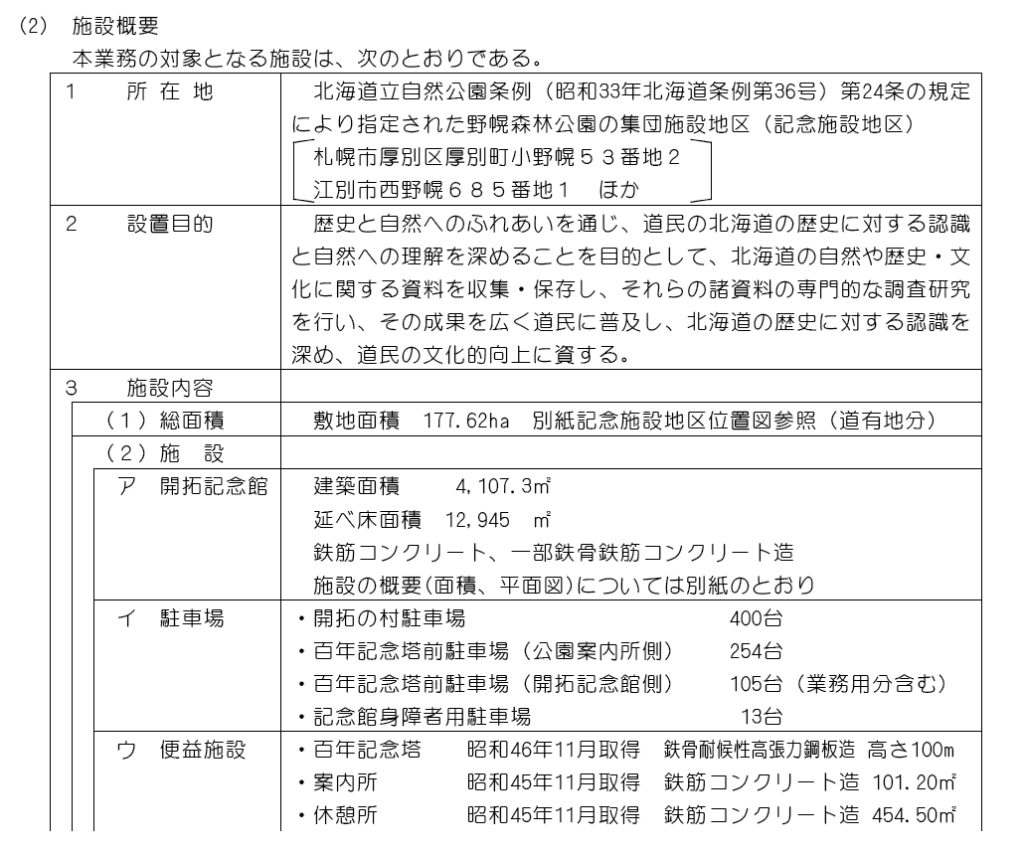

これは北海道立開拓記念館(以下「開拓記念館」)の後継施設である北海道博物館の公式サイトに収録された「北海道立開拓記念館の概要」という文書の3ページだが、百年記念塔が「便益施設」として開拓記念館の業務対象施設となっていたことが示されている。

また、開拓記念館が北海道博物館となっても、百年記念塔を引き続き管理していたことが、我々の情報開示請求で示された。

「平成29年度北海道百年記念塔維持管理計画策定業務」の入札執行について情報公開請求行ったところ、同事業は平成29年8月4日に生活環境部 北海道博物館 総務部総括グループ主査が起案し、北海道博物館の梅木副館長が決裁した決定書が開示された。あわせて開示された同事業の設計書並びに特記仕様書も北海道博物館名となっている。

また令和3年6月4日に発生した暴風により百年記念塔から水切り板が剥離したことを受け、応急修繕工事が行われたが、この完了報告書の開示を求めると、宛先は北海道博物館館長の石森秀三氏となっていた。

これらのことから少なくとも平成29年から令和3年の間、百年記念塔を直接維持管理していたのは北海道博物館であることに疑う余地はない。

北海道博物館の前身は北海道開拓記念館

北海道博物館は平成27年4月に「北海道開拓記念館」を引き継ぐかたちで開館した。

開拓記念館は記念塔と同じ北海道百年記念事業の一環として昭和46年4月に開館している。設計者は百年記念塔設計競技の審査委員長を務めた佐藤武夫である。

この開拓記念館はどのような思いでつくられたのか? 『北海道百年記念事記録資料編』(1969)によれば、「北海道開拓記念館の目的」は次の通りである。

北海道の厳しい自然条件は、長い間、全島に及ぶ開拓を阻んできた。しかし、最近の百年においては、国の積極的な開拓施策に呼応し、府県から移住した多くの開拓者の努力によって、新しい生活の領域を創設した比類のない歴史の展開であった。

それは、かつてのわが国では経験のない寒冷地での生活と開拓の苦闘の貴重な足跡でもある。先人が、いかに自然と戦い、これを克服してきたか、輝かしい未来を作るために、いかに創造しなければならないか、開発技術の発展と道民生活の問題を中心に、百年の道程を振り返り、この経験を整理して未来への教訓としたい。

北海道百年記念事業として設置する開拓記念館は、このような考えを前提とし、北海道の生い立ち、開拓の足跡を示す資料を収集、保存し、展示して、北海道の歴史と未来への課題や可能性の認識に役立てるとともに、今後、道内におけるこの種施設のセンターとしての役割を果たし、北海道の開発に寄与せしめようとするものである。

またその展示制作の基本方針は次のようになっている。

●展示の目的

江戸が北海道と解明されてから、ここ100年、目覚ましい発展を示した北海道開拓の歴史と、今日の課題を関係資料により展示し、開拓の歴史の理解と開発課題の認識を高めることを目的とする。

●展示のテーマ

「人は、きびしい北国の自然にいかに対応し、これをのりこえてきたか。輝かしい未来をつくるために、いかに創造しつつあるか。」そういう考えを基調とし、「人間の英知と苦労と努力」を中心テーマとする。

このように開拓記念館は、北海道開拓の歴史を収集展示する施設とであり、開拓の象徴として建てられた記念塔と対をなすものであった。

町村金五の想い

次は『北海道開拓記念館10年のあゆみ』(1981)に掲載された町村金五前北海道知事の「開拓記念館建設のこと」と題した寄稿である。

昭和37年ごろと思うが、私は本道が間もなく開道百年を迎えるので、この百年の間、北国に新天地を求めて移住して来られた、先人達の血の滲むような苦闘の跡を忍び、その素晴らしい開発の実績をつぶさに物語ることができる記念事業を行うべきであると考えた。

このためには、道民各層の有識者のお考えを承ることが、適切な案を得る道であると考え、先覚の方々にお集まりいただき、いろいろ貴重な御意見を伺ったのである。

この会合では、北海道には道立の博物館がないので、博物館を設けることが記念事業としては最もふさわしいと力説される方が少なくなかった。また、戦前永らく道庁の拓殖計画課長をされた橋本東三さんは、博物館のような過去をふり返る資料館よりも、今後、愈々飛躍して止まることを知らぬ北海道の前途を象徴するような、中空に高くそびえる塔を立てるべきだと熱心に述べられた。(略)

先人の逞しい奮闘努力と、明治政府の強力な開拓政策によって、北海道は、百年という短期の開発では、世界にも例を見ないと言われるような見事な発展を遂げた。

私はこのことを念頭に置きながら、有識者の方々も貴重な御提言を拝聴した末、先人の厳しく激しい苦闘の歴史を子孫に伝える開拓記念館と、北海道の洋々たる前途を象徴するような記念塔を建設することを、北海道百年記念事業として採用することを決めたのである。

さらに、この両施設の場所については、私は特に心を砕いた。この事業が決定すると、道内各地から適地を提供したいとの申し出があったが、結局、私は、東南は野幌の天然林に接し、西北は広い石狩平野を一望の中に望むことができる現在地が最適の場所と考え、野幌森林公園に決定した。

北海道は、開拓の鍬が入れられる以前は、全体が千古斧鉞を知らぬ原始林に覆われていたことを想い起こし、後方の天然林は過去を偲び、前方の平野は将来の発展に思いを馳せるという念願をこめての撰定であった。

本年は、開拓記念館の創設十周年を迎えるのであるが、入場者は毎年三十万人を超え、道外はもちろん、国内からの観覧者も少なくないと聞く。

私は、青少年の諸君が、開拓記念館や百年記念塔に込められた記念事業の趣旨を理解し、先人の苦労に学び、さらに、自らの手によって、偉大な北海道の建設にあたろうとの意欲を燃やされんことを心から念願するものである。

以上のように、記念塔と開拓記念館は一対であり、共に北海道開拓の偉業を継承するための施設であったことが分かる。

北海道博物館の理念

しかしながら開拓記念館は平成25年11月4日に休館となり、この後を継ぐかたちで平成27年4月18日に北海道博物館が開館した。

北海道博物館がどのような目的をもって設立されたのか、平成27年3月「北海道博物館基本的運営方針- 北海道博物館の目指す方向-」の巻頭では、次のように述べられている。

昭和46年に設置された開拓記念館は、総合的な歴史博物館として、開館から40年以上にわたり、北海道の歴史と先人の遺産を後世に伝える役割を果たしてきたが、アイヌ文化をはじめとする北海道固有の歴史や文化に対する関心が高まるとともに、道民の学習ニーズの多様化など、開拓記念館や道内の博物館を取り巻く社会情勢の大きな変化への対応が求められることとなった。

こうした状況の中、「北海道における博物館のあり方と開拓記念館の役割」に関する北海道文化審議会の答申を踏まえ、平成22年9月に「北海道博物館基本計画」を策定し、「博物館としての基本的な機能の充実」、「北海道における総合的な博物館」、「道内博物館の中核となる施設」の3つを柱とする北海道博物館の設置を目指すこととした。

この中で、「アイヌ文化を保存・伝承し未来に活かす博物館」としてアイヌ文化に関する調査研究等の機能を充実することとし、そのため、アイヌ文化に関する専門的な調査研究等を行いアイヌ文化の継承と振興に寄与することを目的として平成6年に設置されたアイヌ民族文化研究センターとの統合の方向性を明記した。

こうして平成27年4月1日、開拓記念館とアイヌ民族文化研究センターとの統合により、新たに北海道の自然・歴史・文化を広く扱う総合博物館として『北海道博物館』を開設した。

以上で明らかなように、北海道博物館は、北海道百年事業の精神を継承するという開拓記念館の理念をまったく継承していない。理念的には、アイヌ民族文化研究センターとの統合によって生まれたまったく新しい博物館と言ってよい。このことは、北海道博物館の開館は、すなわち開拓記念館の閉館を意味する。

解体された二つの百年記念施設

本稿は百年記念塔解体理由を探るものであるが、昭和48年の「北海道百年」における二つの記念施設、百年記念塔と開拓記念館、その一つはすでに平成27年4月に閉館していたのである。しかも、新たに設けられた北海道博物館は、記念塔の直接の管理主体である。同博物館が記念塔解体と無関係であると考えることはできない。

同博物館が開館した平成27年は、百年記念塔の解体を決めた「ほっかいどう歴史・文化・自然『体感』交流空間構想検討会議」の前段となる「北海道の歴史文化施設活性化に関する懇談会」が開催される平成28年の前年である。

平成30年の「北海道150年」に向けて、平成28年から平成30年にかけて、「北海道百年」の象徴的な二つの施設が順番に解体されていったように見える。

次節から百年記念塔解体の背景として開拓記念館の開館の経緯を探る。