北海道博物館基本計画

平成21(2009)年8月、北海道文化審議会が「北海道における博物館のあり方と北海道開拓記念館の役割について」との答申を高橋知事に提出すると、同年10月、北海道は環境生活部道民活動文化振興課に「北海道ミュージアム(仮称)基本計画検討委員会」を設けた。そして平成22(2010)年5月、道は「北海道博物館基本計画」の素案を公表。パブリックコメントを経て同年10月に成案となった。

同計画では、開拓記念館のリニューアルの基本理念として次を掲げた①。

◇日本列島の北辺にあって、北東アジアとの歴史的なつながりを有し“雄大な自然”“豊かな環境”“アイヌ民族の先住の地”といった北海道の特性を存分に活かした博物館をめざす。

◇北海道に先住するアイヌ民族とその文化を尊重するとともに、開拓に携わった先人の努力に敬意と感謝を表す考えを基本とし、道民の成り立ちが多様であることを充分考慮しながら、自然や環境の保全を含む持続可能な未来に向けた人間史の博物館をめざす。

◇地域の博物館との堅固なネットワークづくりを基盤に、道内にある博物館全体の水準の向上や活力の強化を誘導し得る中核的博物館をめざす。

そして「開拓記念館という名称を、総合博物館としてイメージしやすく、よりふさわしい次の名称に変更する」と言って名称を「北海道博物館」にすることとした。

さらに「北海道における総合的な博物館」の内容を次のように定めた②。

ア 自然、環境を含む未来に向けた人間史の博物館北海道全体の中核的な博物館として、自然や環境も含めて調査研究・展示を行う、未来に向けた人間史の博物館をめざし、自然史部門の充実や現代に係る展示の充実などを図る。

イ アイヌ文化を保存・継承し未来に活かす博物館先住民族であるアイヌの文化を北海道史の重要な一部と位置づけ、広く北東アジアの南北・東西交流の中で捉え直すことによって、明治以降の北海道開拓に片寄りがちだった見方を改めるとともに、アイヌ文化の保存と継承に寄与し、未来に活かす観点から、アイヌ文化の調査研究や展示の充実などを図る。

高橋知事の「アイヌ文化を次代に継承し、その営みを広く普及するため、開拓記念館のリニューアルによる「北海道ミュージアム」の設置に取り組みます」との知事選公約を受けて始まった北海道開拓記念館リニューアル検討は、段階が進む度に「開拓」が抜け落ち、ついには知事の公約通りに「アイヌ文化を次代に継承し、その営みを広く普及するため」の博物館となるのである。

さらにこの方向性を組織的にも具体化すべく同計画は、道立の「アイヌ民族文化研究センター」との統合を検討することを表明した③。

①『北海道博物館基本計画〜北海道開拓記念館のリニューアルから北海道ミュージアムへ』2010・北海道・1p

②同上6p

③同上13-14p

アイヌ民族文化研究センター

アイヌ民族文化研究センターは、平成3(1991)年4月、3期目の統一地方選挙に臨む横路孝弘北海道知事の公約から生まれた①。

「開設20周年記念号」と銘打った同センター平成25(2013)年度の『年報』によれば、アイヌ文化を詳しく知る古老が相次いで亡くなる中で、アイヌ文化を体系的に次の世代に伝えていくことの重要性が認識され、センターが発足したという。

平成3(1991)年からセンター設立に向けた庁内の検討が始まったが、設立に向けた機運は盛り上がらず時間が経過した。そして平成4(1992)年12月。翌年から始まる「国連世界の先住民族の国際年」の幕開けとして、北海道ウタリ協会の野村義一理事長が、国連総会で演説したことが転機となる。

この演説は各界に強い衝撃を与え、平成9(1997)年5月の「アイヌ文化振興法」の制定に至るアイヌ民族復興の大きな高まりが起こる。萱野茂氏が参議院議員に選ばれるなど、この時の高まりはウポポイやアイヌ政策推進法がつくられた平成末の高まりに並ぶものがあった。同研究センターもこうした潮流の中で生まれたものである。

同センターの主な研究対象は、「アイヌ文化の中でも、無形文化として受け継がれてきたものを扱う『言語』『芸能』『生活技術』、そしてこれらの理解と調査に欠かせない『歴史』」となっている②。

組織としては、アイヌ民族の子弟を研究職員に採用し、運営委員会委員にも笹村二朗氏、阿部一司氏、加藤忠氏など多くのアイヌ民族が参画していることが特徴である③。事務所は「プレスト1・7ビル」に構えた。

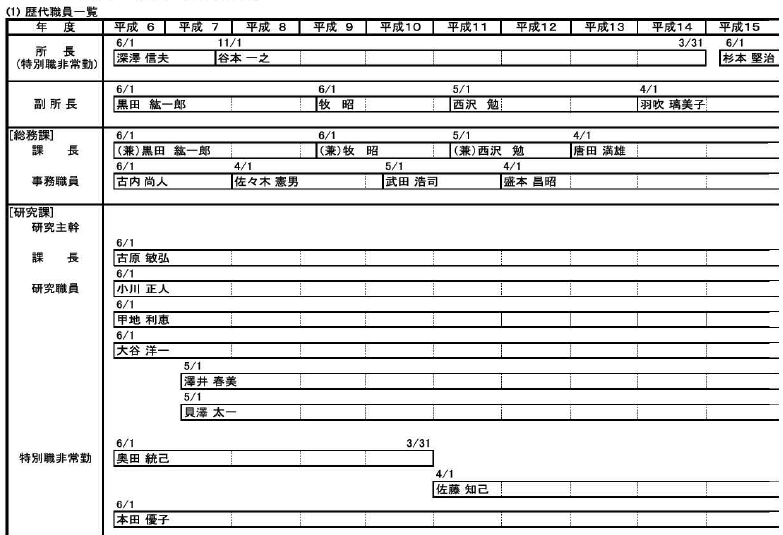

開設当初の所長は、道職員の深澤信夫・道民活動振興センター理事長が非常勤で兼務する形であったが④、すぐに「北海道における博物館のあり方と開拓記念館の役割検討特別委員会」委員となる谷本一之氏が引き継いだ③。

研究を束ねる研究課長は、同センターの設立研究員でもあった静内町郷土館の学芸員古原敏弘氏が迎えられている④。

この他、研究員に小川正人氏、甲地利恵氏、大谷洋一氏、澤井春美氏、貝澤太一氏が採用された。他に特別非常勤職員に開設当初から現在札幌大学副学長の本田優子氏がいる。本田氏は萱野茂氏の助手としてアイヌ語教室を担当していた時代である③⑥。

小川正人氏は、現在北海道博物館の副館長であり学芸部長、さらにアイヌ民族文化研究センター長兼研究部長を兼ねている。博物館とアイヌ民族研究センター、その両方の研究部門のトップである。

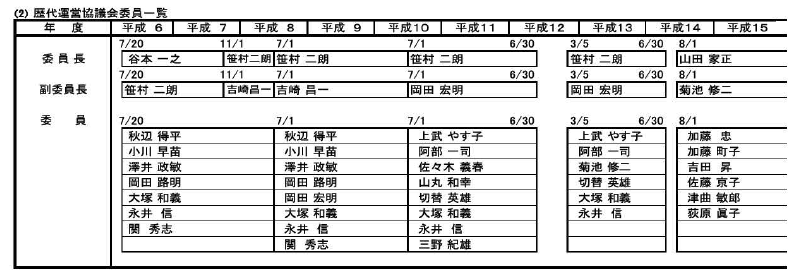

初代の運営委員には、ウタリ協会釧路支部の秋辺得平氏、アイヌ刺繍家小川早苗氏、ウタリ協会の澤井政敏理事、苫小牧駒沢大のアイヌ語研究者岡田路明の各氏。さらに国立民族博物館大塚和義教授、大塚教授は国立博物館でのアイヌ研究者で、蠣崎波響の蝦夷夷酋列像研究の大家として知られる。ほか、女性初の支庁長として知られ道自治研修所の非常勤教授となっていた元日高支庁長の永井信氏、北海道開拓記念館の学芸員である関秀志氏が加わっている③。

阿部一司氏は平成10(1998)年から、加藤忠氏は平成14(2002)年から運営委員に参加した③。この研究センターがアイヌ民族と研究者の接点になってきたことがわかる。

①『北海道立アイヌ民族文化研究センター年報2013(平成25年度)』2013・5p

②同上・12p

③同上・34p

④1994/06/14 (火) 北海道新聞朝刊全道(社会) 28p

⑤1994/06/03 (金) 北海道新聞朝刊地方(苫小牧・日高) 26p

⑥1998/01/25 (日) 北海道新聞朝刊全道13p他

北海道博物館設置プラン検討委員会

「北海道博物館基本計画」が成立すると、開拓記念館内にワーキンググループとして「設置検討委員会」がつくられた。さらに平成23(2011)年7月には、外部の専門的な立場から指導助言を受けることが必要として「北海道博物館設置プラン検討委員会」が開拓記念館内に設けられる①。

北海道博物館設置プラン検討委員会が平成24(2012)年3月に出した「北海道博物館リニューアル報告書」41p以降の資料と策定経過を見ると、

設置検討委員会は、館長を総括とし、副館長、総務部長、学芸部長、事業部長の3部長が「町制班」を構成して、記念館の学芸員、職員で構成された「展示改訂班」「施設整備班」「ネットワーク再構築班」「教育普及班」「組織体制整備班」「名称変更班」の作業を調整した。この中で「組織体制整備班」は、アイヌ民族研究センターとの組織統合を検討するセクションである。

設置検討委員会は平成23(2011)年1月13日から24年3月9日まで7回、プラン検討委員会が23年8月23日から3月13日まで3回の会議をもった。設置検討委員会の検討の節目にプラン検討委員会が開かれ、取り組みについて可否を下す立場であったことが伺える。

次がプラン検討委員会の顔ぶれだが②、事実上、このメンバーによって北海道博物館のあり方が決裁されていった。北海道博物館の建設と百年記念塔の解体検討が同時並行であることを考えれば、これらメンバーが北海道博物館を通してその管理物である百年記念塔のあり方にも大きな影響を与えていたに違いない。

- 委員長 山田家正 小樽商科大学名言教授

- 副委員長 平川南 国立歴史民俗博物館館長

- 委員 宇佐美暢子 北海道新聞社取締役事業局長

- 委員 氏家等 北海道開拓の村専務理事

- 委員 佐々木利和 北海道大学アイヌ・先住民族研究センター教授

- 委員 三輪嘉六 九州国立博物館館長

委員長の山田家正氏は、平成14(2002)年から平成18(2006)年まで開拓記念館館長であった③。氏家等氏は開拓の村専務理事の肩書きだが、元は開拓記念館の主任学芸員である④。三輪嘉六氏は、北海道文化審議会が設けた最初の検討委員会のメンバーである。

注目すべきは佐々木利和氏と宇佐美暢子氏だ。佐々木利和氏の前職は国立民族学博物館の教授。前述の大塚和義教授と席を並べていたのである。平成22(2010)年から、すなわちこの前年に席を北大に移している。この後、アイヌ文化振興・研究推進機構理事、政府のアイヌ政策推進会議委員とアイヌ政策の中枢を渡り歩く。現在は北海道博物館のアイヌ民族文化兼研究センター長であるとともに北海道大学アイヌ・先住民族研究センター客員教授である⑤。

宇佐美暢子氏は北海道新聞の取締役である。高橋知事が開拓記念館のリニューアルを諮問した道文化審議会にも道新出身者がおり、さらに同審議会が設けた検討委員会にも道新役員が名を連ねていた。おのおの別な人物であることから、個人としてではなく北海道新聞が組織として開拓記念館改廃に関わっているということである。

これらメンバーを見ると、利害関係の重さ、実情の精通度からいっても、北大と民博を代表するアイヌ研究者・佐々木利和氏と道新取締役・宇佐美暢子、記念館主任学芸員であった氏家等氏の3人が中心であったことは想像に難くない。

①『2014要覧』2014・北海道開拓記念館・3p

②『北海道博物館リニューアル検討報告書』2012・北毎道博物館設置プラン検討委員会・43p

③『2014要覧』2014・北海道開拓記念館・4p④2001/10/04 (木) 北海道新聞夕刊9p

⑤科学研究費助成事業データベースhttps://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000080132702/ 他

北海道博物館リニューアル検討報告書

プラン検討委員会の報告書は、「第1章委員会報告にあたって」「第2章展開の方向」「第3章北海道博物館の組織体制整備と名称変更」「第4章北海道博物館のリニューアル推進にあたって」の4章構成となっている。

「第2章展開の方向」の「1『常設展示の改訂』の基本的な考え方」では①、

現在の常設展示は、テーマ別の展示構成であった初代展示と異なり、全体が通史展示で構成され、北海道の歴史を系統的に学べる場として利用されている。しかしながら、内容が難しい、自由選択・自由見学の困難な動線、休憩スペースが少ない、外国語対応の不十分等、多くの問題点や欠点が指摘されている。また、改訂以来20年が経過し、近年のアイヌ文化への関心、「環境の時代」における自然環境に対する意識の高まり等、新たな社会のニーズに対して十分に応えることができない状況となっている。加えて、展示内容および資料の入れ替えができないのも大きな問題である。

開拓記念館の展示を厳しく批判した上で、「道内博物館における中心的な役割を果たす総合博物館にふさわしい充実した展示とするための全面的な改訂が必要である」として次の「(1)基本原則」を示した②。

(ア)アイヌ文化を未来に活かし、自然や環境を重視した展示

・先住民族であるアイヌ民族の文化や歴史を正しく未来に伝えるとともに、北海道の誇るべき財産である豊かな自然環境を重視し、北海道内において中心的な役割を果たす総合博物館にふさわしい展示とする。

・展示内容には、近年の学問の進展や開拓記念館による研究成果を反映させ、それぞれの分野の最新の知見を盛り込む。

(イ)すべての来館者にとって、見やすく、わかりやすく、おもしろい展示

・近隣の住民から海外の観光客まで、北海道民だけでなく、あらゆる来館者に親しまれる展示とする。

・生涯学習が重視される時代において、来館者が望むものを、見るだけでなく、体験する、五感を使うなどにより、楽しく理解できる展示とする。

(ウ)常に変化する展示

一度完成したら終わりという常設的な展示スタイルから脱却し、改訂公開後も展示資料や内容の定期的な入れ替えが可能な展示とする。

検討を重ねる毎に薄くなる北海道開拓記念館の開館理念はついにここで消滅した。

「(3)テーマと視点」は次のようになっている③。

(ア)北東アジアのなかの北海道のメインコンセプト

・現在の常設展示は、本州以南からの移住者の歴史に比重を置き、南からの視点を主軸に北海道の歴史を描いている。改訂にあたっては、北海道の周辺に位置するサハリンや千島列島、ユーラシア大陸等との関係を意識し、「北東アジアのなかの北海道」という視点で展示を構成する。

・北海道と本州以南や大陸との間の人・モノの動きや動植物相の共通性など、北東アジアのなかにおける北海道を南北両方からの視点でダイナミックに描く。

(イ)自然と人との関わり-サブコンセプト

・現在の常設展示は、自然を〈開拓〉の対象、克服すべき相手として扱い、自然環境と人びととの多様な関係を描く視点が不足している。改訂にあたっては、先史時代から近現代までのあらゆる時代について、人の営みと自然環境との多様な関わりを常に意識できる展示とする。

・雪や寒さを含めた北海道の自然環境が、産業や生活など人の営みすべてに関係し、北海道の独自の歴史・文化の成立に大きな影響を与えたことを表現する。

ここでも開拓記念館の展示は否定の対象となっている。開拓が〈開拓〉とカッコが付せられているところが意味深長だ。

「(4)展示手法および見せ方」は項目だけを挙げる。

「ア『来るたびに違う』展示「イ『飽きない』展示」「ウ『ユニバーサルな』展示」「工『疲れない』展示」「オ『新しい』展示」

文化とは遠い効率性ばかりを追いもとめる新自由主義的価値観が横溢している。以下は略すが、「企画展示のあり方」に「民間企業等からの外部資金を積極的に確保し、予算にとらわれない魅力ある企画展示の開催に努める」なども民間活力が神聖視されていた時代を反映している。

「第3章 北海道博物館の組織体制整備と名称変更」の「1北海道博物館の将来構想」の「(1)基本的な考え方」は、「北方地域において、将来的に国立博物館が設置されることが望ましい姿である」④として、国立博物館化に向けた強い意欲が示されている。この検討会議に九州国立博物館館長と国立歴史民俗博物館館長が招かれているのは、国立博物館化に向けた地ならしでもあったのだろう。

結果的に北海道の国立博物館の望みは、白老町の国立アイヌ民族博物館に譲るかたちになるが、既定事実であるはずのアイヌ民族研究センターとの統合がこの報告書では「アイヌ民族文化研究センターや北方民族博物館との連携を強化する」④に留まっている。

①『北海道博物館リニューアル検討報告書』2012・北毎道博物館設置プラン検討委員会・3p

②同上3p

③同上4p

④同上35p

百年記念塔の言及無し

第2章に戻るが、ここに百年記念塔の解体につながる部分がある。

「第2章4施設の改善Ⅲ 周辺環境の整備」は、北海道博物館が関与する周辺施設整備の考え方を述べたもので、こう述べられている⑤。

北海道立自然公園野幌森林公園は、世界的に類例の少ない大都市近郊の平地林として、豊かな自然が残る貴重な空間である。公園内には、北海道の総合博物館である「北海道開拓記念館」のほか、野外博物館である「北海道開拓の村」、野幌森林公園の自然を学ぶ「自然ふれあい交流館」が設置され、自然と歴史・文化が学べる総合的文化ゾーンとなっている。この優れた環境を生かし、道民サービスの向上を図るため、北海道博物館の設置を機会に、利用者の利便性の向上、バリアフリー化などを積極的に推進し、公園全体の魅力を高める環境整備を実施する。

開拓記念館と同時に建てられた百年記念塔が文面にない。百年記念塔は記念館の業務対象となる「便益施設」であり、「周辺環境の整備」としては当然言及されていなければならない施設である。それなのに言及の無いことは、平成24(2012)年3月の時点で、百年記念塔の解体が既定路線であったことを伺わせる。

事実、翌平成25(2013)年8月には、百年記念塔の保守修繕予算を流用して事実上の解体計画である「平成25(2013)年度北海道百年記念塔維持管理計画策定調査」が㈱ドーコンによって行われているのである。

①『北海道博物館リニューアル検討報告書』2012・北毎道博物館設置プラン検討委員会・33p