展示シナリオの検討

平成21(2009)年の北海道文化財審議会の答申から始まった北海道博物館開設事業は、平成24(2012)年3月の「北海道博物館設置プラン検討委員会」による答申を受けて、実施設計に移っていく。

この間の経過は、北海道博物館が平成29(2017)年3月31日に発行した『北海道博物館要覧2015』に収録された「別添資料 北海道博物館の開館準備に関わる事業」(以下「別添資料」)に詳しく記載されている。以下の記述は原則として同書に拠ったものである。

開設事業は、開拓記念館の建物の改修事業と展示制作事業に分けられるが、ここでは博物館の命である展示制作に着目したい。展示改修の検討は、北海道による「北海道博物館基本計画」の決定を受けて平成22(2010)年10月に館内に設けられた「展示改訂班」によって進められた。

外部有識者による「プラン検討委員会」の議論と並行して、展示計画のたたき台作りが進み、平成23(2011)年11月に展示の暫定シナオリができると、これを具体化する「常設展示改訂プロジェクトチーム」が設置されて業務が橋渡しされた。このプロジェクトチームの総合チーフは学芸員の出利葉浩司氏であり、サブチーフは同じく山田伸一氏であった。

出利葉浩司氏は、昭和53(1978)年に北海道大学文学部日本史学科を卒業し、昭和62(1987)年に北海道開拓記念館の学芸員となっている。専門は博物館民族学、北方地域民族学だが、研究業績ではアイヌ関係が並ぶ①。

山田伸一氏は、主著『近代北海道とアイヌ民族—狩猟規制と土地問題』(2011・北海道大学出版会)の奥付によれば、昭和43(1968)年秋田市生まれ、平成4(1992)年京都大学卒、平成7(1995)年北海道大学大学院文学研究科修士課程(日本史)修了、平成8(1996)年北海道開拓記念館に学芸員として勤務とある。

同書のほか、すぐに同僚となる北海道立アイヌ民族文化研究センター(以下「アイヌ文化研」)の研究員小川正人氏とともに『アイヌ民族 近代の記録』(草風館)の共同編集者になっている。山田氏は、北海道を代表するアイヌ史研究者で、現在は札幌学院大学の教授である。

「アイヌ文化を次代に継承し、その営みを広く普及するためのミュージアム」という性格から、開拓記念館を代表するアイヌ研究者が、展示シナリオチームのトップとサブに就くのは自然な成り行きであっただろう。さらにこの展示シナリオチームには、アイヌ文化研の研究課長である吉原敏弘氏と研究員の小川正人氏が参加した。

①『北海道開拓記念館2014要覧』北海道開拓記念館・2014・27

北海道博物館実施計画

設置プラン検討委員会の答申では「連携を強化する」に留まった開拓記念館とアイヌ文化研の統合は、ここをブランチとすることで組織を残す方向も検討されたようだが、最終的に北海道博物館のアイヌ文化研究強化のために完全に一体化する方向で議論が進んだ。

このことが最終的に確定するのは、平成25(2013)年3月の北海道生活環境部による「北海道博物館実施計画」である。同計画の「取組の展開方向」で次のように位置付けられた。

Ⅴ アイヌ文化の調査研究機能等の充実

「北海道博物館基本計画」は、北海道における総合博物館として、「アイヌ文化を保存・伝承し未来に活かす博物館」を基本方針として掲げ、アイヌ文化の調査研究や展示の充実などを図ることとした。また、アイヌの歴史や文化に関する関心が高まる中、多様なレファレンスのニーズへの対応が北海道博物館には求められている。

アイヌ語や民族芸能などの無形文化も含めて、資料・情報の収集整理や調査研究を進め、展示や教育普及活動を通してその成果を公開していくことは、北海道博物館がアイヌ文化の保存と継承に寄与して行く上でも欠かせない。そのため、アイヌ民族文化研究センターと開拓記念館を統合し、両施設が役割を区分してそれぞれが担ってきた資料の収集・保存と整理・公開、展示、教育普及、調査研究などの機能を一元化することにより、総合博物館としての機能充実を図る」①

北海道がまとめたこの実施計画は、わずか8ページほどの簡素なもので、開拓記念館、開拓の村という固有名詞を除き基本計画にあった「開拓に携わった先人の努力に敬意と感謝を表す考えを基本とし」などの「開拓」という文言がまったく見られなくなった。

また解体が既定路線なのか、「6 運営管理」の「周辺施設との一体管理」の中に当然あるべきはずの百年記念塔の文字がない。

①『北海道博物館実施計画』北海道環境生活部・2013・6p

コンセプトと展示構成案

平成24(2012)年6月、改修設計委託先として株式会社都市計画研究所が選ばれる。受託者との協議が始まり、シナリオチームはすべての学芸員に拡張して設計側との詳細設計に向けた作業が始まった。

この中で、「メインコンセプトを『北東アジアのなかの北海道』、サブコンセプトを『自然と人との関わり」」とし『「アイヌ文化」に関する展示を重視し、その歴史性に着目して改訂をおこなう」という展示コンセプトが打ち出された。

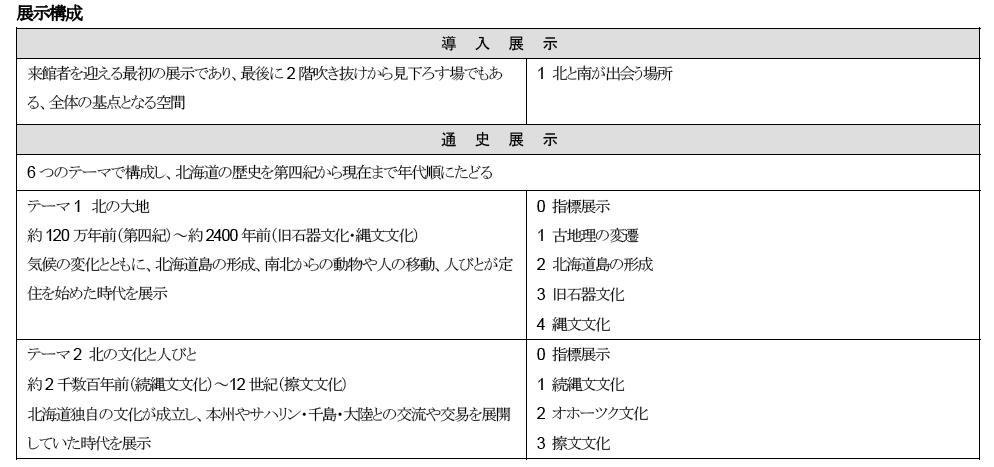

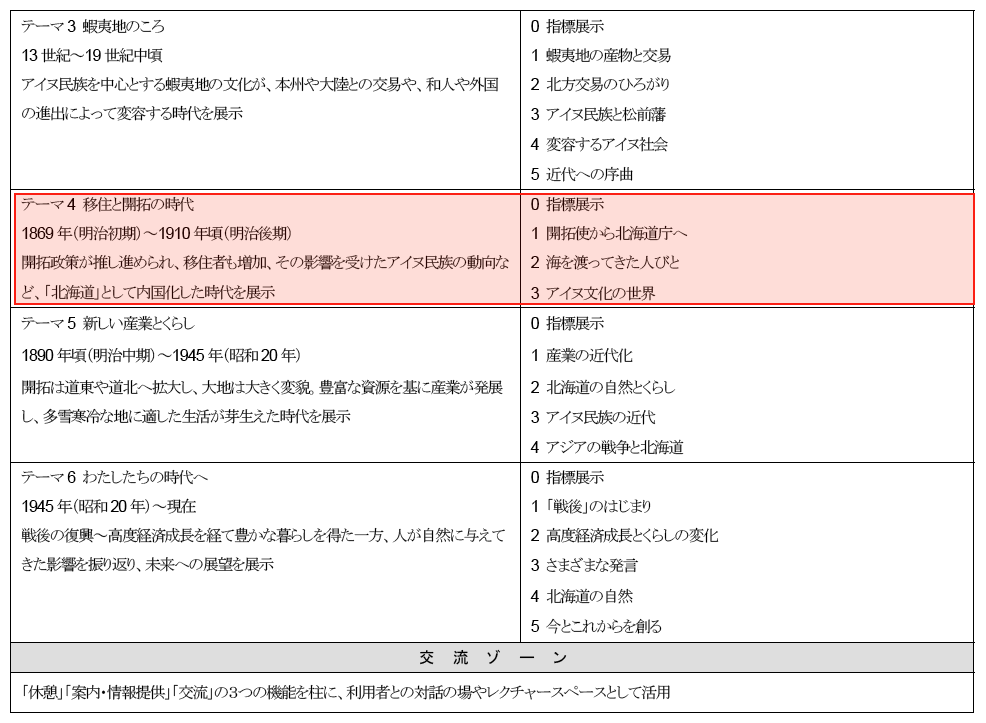

そして、「導入展示」から始まり、「テーマ1 北の大地」「テーマ2 北の文化の人々」「テーマ3 蝦夷地のころ指標展示」「テーマ4 移住と開拓の時」「テーマ5 新しい産業とくらし」「テーマ6 わたしたちの時代へ」へと続く展示構成が、平成25(2013)年3月までにまとまっていく。

展示の抜本的再検討

しかし、実制作に入るべき平成25(2013)年6月になって、この展示構成は破棄されてしまうのだ。

別添資料は「展示内容の抜本的な再検討を行うことになり、常設展示改修シナリオチーム設置要綱を改正し、組織を改編しました」と述べるだけで、経緯が書かれていない。

7億1770万円という年度予算が与えられ、実施設計から施工に移った段階で展示構成から抜本的に見直すことになったのである。この事業に関わった多くの業者の悲鳴が聞こえるようである。

この土壇場の方針転換の背景として考えられるのは、この年の4月に館長が前北海道知事であった堀達也氏から石森秀三氏に替わったことだろう。

別添資料の11pに「5月10日には館長より開拓記念館リニューアルに向けての基本方針が示されました」との記述があるが、基本方針は、平成21(2009)年からさまざまなレベルで検討され尽くしたものである。そこに新館長がどのような方針を示したか記載はないが、時系列的に新館長の提示が展示の抜本的変更に関わっていると考えられる。事実、展示シナリオチームの総括責任者に石森館長自らが就任するのである。

石森館長

石森秀三氏は、昭和20年神戸市生まれ、甲南大学に進んだ生粋の関西人である。昭和50(1975)年から平成18(2006)年まで国立民族学博物館に勤務し、平成16(2004)年には文化資源研究センター長となった。ミクロネシアをフィールドにした文化人類学研究を行っていたが、黎明期の観光学に転身した。国策として国際観光の振興が図られるようになり存在感を高めた。民族学博物館退職後の平成18(2006)年4月、北海道大学が観光学高等研究センターを設立すると初代センター長に招かれたのである。①

新館長の石森氏は北大教授という前職ではあったが、30年以上に渡って勤務した国立民族学博物館研究者としての印象が強い。国立民族学博物館といえば、「北海道における博物館のあり方と開拓記念館の役割検討特別委員会」の委員に、国立民族学博物館研究戦略センター長である佐々木史郎氏、プラン検討委員会に平成21(2009)年まで民族学博物館に研究職として勤務していた佐々木利和北大教授が登場している。

石森氏が館長に就任した2週間後の平成25(2013)年4月16日、北海道新聞は元国立民族学博物館館長の佐々木高明氏が4月4日に亡くなったことを受けて、佐々木氏を恩師という石森氏の追悼文を掲載した。新聞では異例の長文だが、アイヌ文化振興・研究推進機構の初代理事長でもあった佐々木高明氏について石森氏はこう書いている(一部抜粋)。

97年に民博館長を退任した後、同年に創設されたアイヌ文化振興・研究推進機構の初代理事長に就任。95年に設置された「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」の重要メンバーとして、「アイヌ文化振興法」制定と「推進機構」設置に尽力された。

機構の初代理事長に就任されたが、合意形成の困難さに伴って辞任要求が出されるなどご苦労も多かった。先生はアイヌ文化振興法成立の当初から「総合的な民族政策の推進」と「先住民権」の問題を棚上げにしている点を憂慮しておられた。

アイヌ民族を代表する人々は88年に「アイヌ新法(仮称)」を提起し、人権尊重宣言、人権擁護活動強化、アイヌ文化振興、自立化基金創設、審議機関新設などを含む総合的なアイヌ政策の展開を強く求めていた。先生はそのことを熟知した上で、なおかつ憲法改正などを含めて国会での意思決定が不可欠と判断しておられた。

明治以来の同化政策に代わる新しいアイヌ民族政策を確立していくためには、相当の時間を要すると考えられ、ステップ・バイ・ステップの積み重ねを想定しておられた。

そのため不十分ではあっても「北海道旧土人保護法」に代わる新しい文化振興法制定と推進機構設置を第1期とみなし、第2期に向け、アイヌ民族政策をめぐる国民の世論形成が不可欠と考えられた。②

佐々木高明氏が初代理事長を務めた「アイヌ文化振興・研究推進機構」は「公益財団法人アイヌ民族文化財団」の前身で、「ウポポイ(民族共生象徴空間)」の運営主体である。ウポポイの国立アイヌ民族博物館の初代館長を佐々木史郎氏を務めるなど、国立民族学博物館関係者がアイヌ政策の要所に登場する源流が示されている。

①2013/03/22 (金) 北海道新聞朝刊全道

②2006/05/27 (土) 北海道新聞朝刊全道

シナリオチームと展示構成の再編

話を博物館に戻す。再編された展示シナリオチームのトップに石森氏が就き、副総括責任者に堀繁久氏と小川正人氏が就いた。堀氏は昭和60(1985)年に琉球大学を卒業した昆虫学、生態学担当の学芸員である①。博物館の性格を考えれば、このときにアイヌ文化研の研究者全員がチームに加わったこととあわせて、小川正人氏の発言権が強くなったことは想像に難くない。

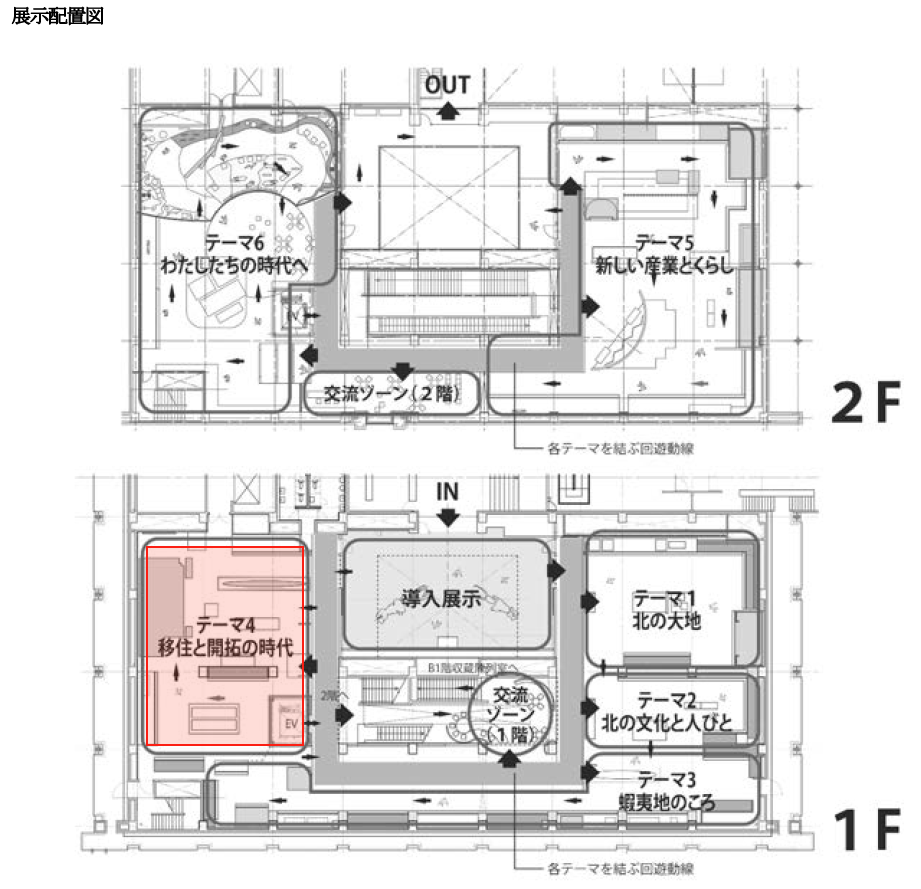

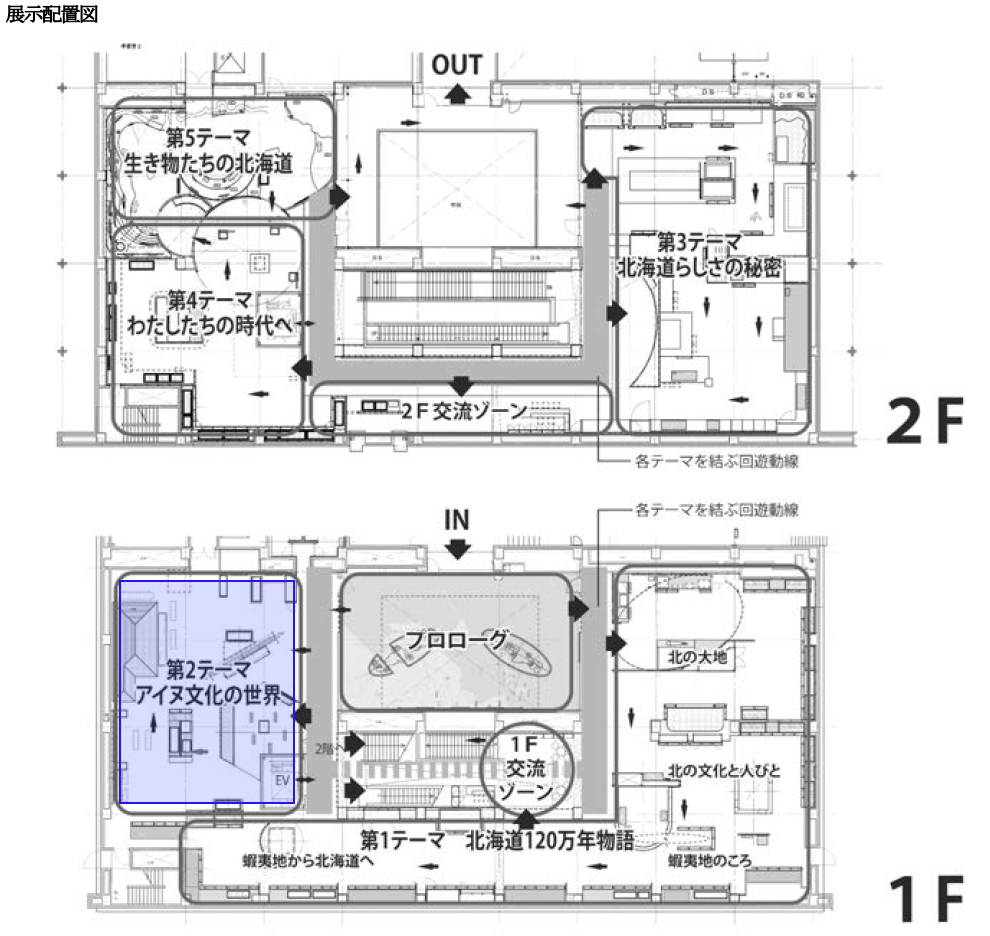

さて、新チームによる改定展示構成は下である。

ゾーンニングを比較すると、この横暴とも言える展示変更は「移住と開拓の時代」に当てられていたスペースをそっくり「第2テーマアイヌ文化の世界」に置き換えることが目的だったことがわかる。

「開拓」は、博物館の理念だけではなく、展示空間からも削除されたのである。

①『北海道開拓記念館2014要覧』北海道開拓記念館・2014・28p

記念塔解体はいつ決定したか

道庁では、石森館長就任と同じタイミングで荒川裕生氏が副知事に就任していた①。荒川氏は、知事室長を経て平成23(2011)年6月から総合政策部長を務めていた。荒川氏は、平成29(2017)年3月に副知事を退官すると札幌大学の理事長となり、令和7(2025)年4月に石森館長の跡を継いで現在は北海道博物館の館長である。

百年記念塔に目を向ければ、展示テーマから「開拓」を削除した抜本的再検討の2カ月後に、事実上の記念塔の解体計画である「平成25(2013)年度北海道百年記念塔保守管理計画策定調査(第5次)」が8月21日から始まる②。道の情報公開文書からこれに続く平成29年度の維持管理計画策定業務の主管が北海道博物館であったことから、この第5次計画策定事業も石森館長の名前で行われたものと見られる。

公式書類で北海道百年記念塔の解体決定は平成30(2018)年12月とされているが、それが既定路線であったとしても、実質的な意思決定は、平成25(2013)年、それも石森氏と荒川氏がその職に就いた4月から開拓を削除するための抜本的展示見直しがあった6月の間が強く疑われる。

①2013/03/02 (土) 北海道新聞朝刊全道

②『平成25年度北海道百年記念塔維持管理計画策定調査報告書(第5次)』株式会社ドーコン・2014/1/31・4p